○甘楽町障害者控除対象者認定に関する取扱要綱

平成22年12月15日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老齢者の所得税法の取扱いについて(昭和45年6月10日付社老第69号厚生省社会局長通知)に基づき障害者控除対象者認定に関する事務の取扱基準を定めるものとする。

(対象者)

第2条 障害者控除対象者認定を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、本町により要介護認定の有効な65歳以上の者とする。ただし、次の各号に掲げるものは除く。

(1) 療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第4条8号の規定による療育手帳の交付を受けた者又は知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)第1条による判定書の交付を受けた者

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者

(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けた者

(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条の規定による厚生労働大臣の認定を受けた者

(申請)

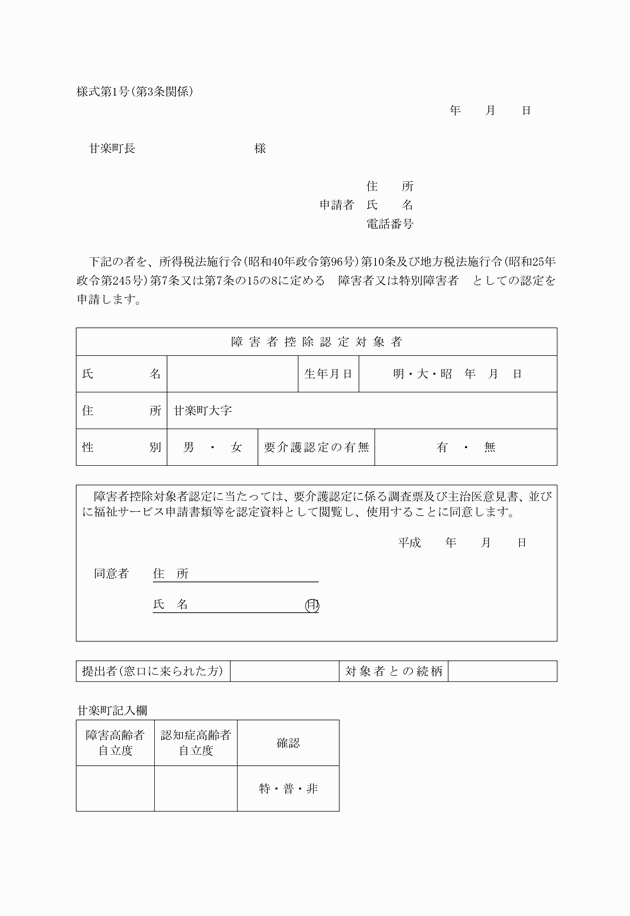

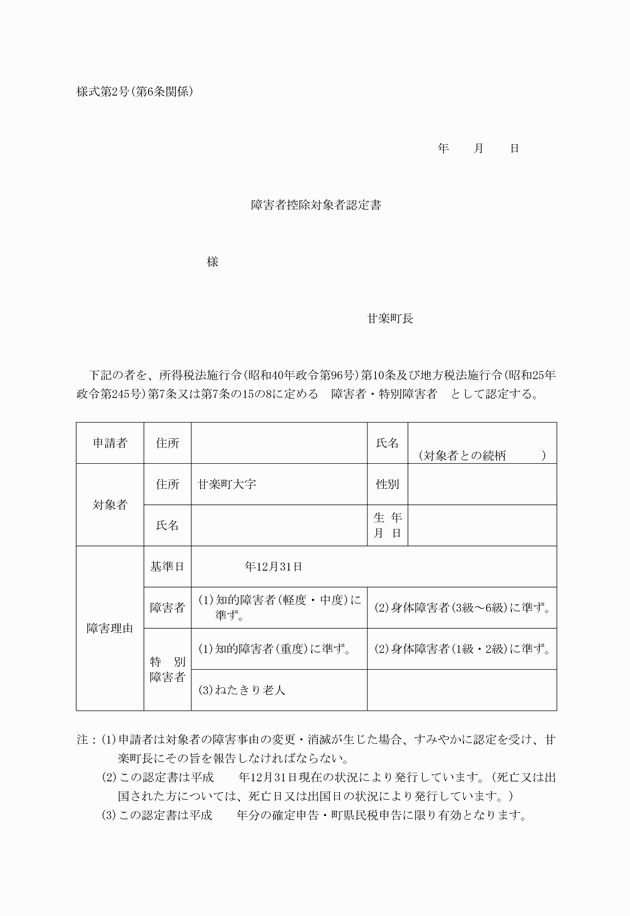

第3条 障害者控除対象者認定を受けようとする者(所得税又は住民税の障害者控除を受けようとする障害者本人又は当該障害者を控除対象配偶者若しくは控除対象扶養親族として控除の申告をしようとする者)(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。

(認定の判断基準)

第4条 町長が認定する際の基準は、別表による障害者控除対象者認定の判断基準(以下「判断基準」という。)による。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年2月25日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

障害者控除対象者認定の判断基準

障害者 | 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)による定義 | 判断基準 |

所得税法施行令第10条第1項第7号(その障害の程度が第1号又は第3号に掲げる者に順ずる者として福祉事務所長の認定を受けた者) |

| |

・知的障害者(療育手帳の表示がB又はCの者) ・知的障害福祉法施行令(昭和35年政令第103号)第1条第1項第1号に掲げる者 |

| |

・精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者、児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判断により知的障害者とされた者 | ①認知症高齢者の日常生活自立度により、概ね「Ⅱa」から「Ⅲb」程度の者 ②要介護認定が、概ね要介護1から3の者 | |

・身体障害者(障害の程度が3級以下の者) ・身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項第3号に掲げる者 ・身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者 | ①「身体障害者障害程度等級一覧」により3級から6級に準ずる者 ②障害高齢者の日常生活自立度により、概ね「A」程度の者 ③要介護認定が、概ね要介護1から3の者 | |

特別障害者 | 所得税法施行令第10条第2項第6号(その障害の程度が第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして福祉事務所長の認定を受けた者) |

|

・知的障害者(療育手帳の表示がAの者) ・知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)第1条第2項第1号に掲げる者 ・精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者、児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者 | ①認知症高齢者の日常生活自立度により、概ね「Ⅳ」又は「M」程度の者 ②要介護認定が、概ね要介護4又は5の者 | |

・身体障害者(障害の程度が1級又は2級の者) ・身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第2項第3号に掲げる者 ・身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者 | ①「身体障害者障害程度等級表一覧」により1級又は2級に準ずる者 ②障害高齢者の日常生活自立度により、概ね「B」又は「C」程度の者 ③要介護認定が、概ね要介護4又は5の者 |

備考

1 その他、要介護認定に係る調査票や主治医意見書の内容により、総合的に判断すること。

2 障害者控除対象者認定書の取扱いにあたっては、他法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、身体障害者福祉法、戦傷病者特別援護法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律等)を優先すること。