○甘楽町給水条例施行規則

昭和48年4月10日

企業規則第1号

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 給水工事(第9条~第27条)

第3章 給水(第28条~第31条)

第4章 料金及び手数料(第32条~第43条)

第5章 雑則(第44条)

附則

第1章 総則

(用語の定義)

第1条 この規則において「条例」とは、甘楽町給水条例(平成10年甘楽町条例第12号)をいう。

(給水装置に関する事務の代行)

第2条 給水装置の所有者が不明であって、給水装置に関する事務を処理することができないときは、町長は、家屋又は土地の所有者、水道使用者その他利害関係人の申請によってその所在が判明するまで、申請者に所有者のなすべき事務を代行させることができる。

(共用栓の設置)

第3条 共用栓は、町長が必要があると認めた場合に設置することができる。

(水道使用者等の責任)

第4条 給水装置の使用者等は、その家族、同居人、雇人等の行為に対しても条例に定める責に任ずる。

(給水装置の開閉)

第5条 給水装置は、町長が指定した者以外は、開栓、閉栓又は加工することができない。

(分岐給水装置)

第6条 他人の給水管から分岐引用しようとするときは、条例第5条の規定による申込書に本管所有者の承諾書を添付しなければならない。

2 本管所有者が給水を廃止したときは、同時に分岐使用者の給水を廃止したものとみなす。ただし、分岐使用者が本管の所有権を取得したときは、この限りでない。

(支分引用者への通知)

第7条 支分引用管のある本管所有者は、給水装置の変更又は廃止の工事を申込もうとするときは、これを支分引用者に通知しなければならない。

2 支分引用者は、前項の通知を受けたときは、遅滞なくその給水装置の改造又は本管取得の手続きをしなければならない。

(標識の掲示)

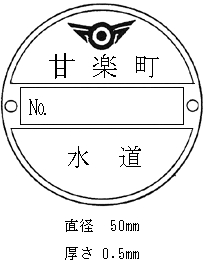

第8条 給水装置使用者の門戸には、町長の交付する一定の標識(別表)を掲示するものとする。

第2章 給水工事

(給水装置新設等の申込み)

第9条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、増設、改造等の申込みは、「給水装置工事申込書」の提出をもって行う。

(給水装置工事の設計)

第10条 給水装置の工事は、申込みにより町長が設計する。

2 町長は必要があると認めたときは前項の申込みによらないで設計することがある。

(指定給水装置工事事業者の指定等)

第11条 条例第9条第1項の指定給水装置工事事業者に関する必要事項は、別に町長が定める。

(指定給水装置工事事業者の工事施工範囲)

第12条 指定給水装置工事事業者が施工できる給水工事は止水栓以下とする。ただし、町長が必要と認める場合は配水管取出し以下の工事を施工させることができる。

2 前項の配水管取出しについて次のとおり定める。

給水装置の新設又は改造に伴う取出し口径は、下表の口径までとすることができる。

メーター口径 | 取り出し口径 |

13mm | 20mmまで |

20 | 25 |

25 | 30 |

40mm以上 | メーターと同口径とする |

(既設給水装置の使用)

第13条 既設給水装置施設の使用について所定の検査料を添えて申込む者があるときは、町長は検査のうえ、これを承認することができる。

2 前項の施設に漏水等の故障があっても町長はその責を負わない。

(危険防止の措置)

第14条 給水装置の末端用具及び装置は逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのないものでなければならない。

2 水洗便所、自動洗濯機等は給水装置に直結してはならない。

3 給水装置には、逆流防止に有効な措置を講じなければならない。

4 給水管は、本町水道以外の水管、その他水を汚染させるおそれのある管、又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具及び機械等と直結してはならない。

(給水装置工事費の算定)

第15条 条例第11条の工事費の算定は、町長が別に定める標準単価表に基づいて行うものとする。

(工事費の徴収方法)

第16条 給水工事費は随時納額告知書を発行して徴収する。

(修繕等の工事費)

第17条 条例第12条ただし書のうち修繕等の工事費については工事終了後直ちに納入するものとする。

(公設共用栓の修繕費)

第18条 公設共用栓の修繕費は、その使用者から徴収する。ただし、特別の理由によるときはこの限りでない。

(給水装置工事費の納入)

第19条 給水装置の新設工事費は、原則として一括納入とするが、特別な場合、町長の承認を得れば3か月以内において分納することができる。

(申請書の提出)

第20条 前条の規定により工事費分納の承認を受けようとする者は、所定の申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は特に必要と認めたときは、相当の担保を徴することがある。

(給水装置の所有権の留保)

第21条 工事費の精算完納に至るまでは、給水装置の所有権を町に留保し、その保管は工事申込人の責任とする。

(工事費の未納に対する措置)

第22条 工事費を指定期限内に納付しないときは、町長はその給水装置を撤去することができる。

2 前項の場合においては、撤去した給水装置又はその材料を処分し、これを未納工事費に充当し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。

(届出)

第23条 工事の申込人は、申込みの内容を変更し、又は工事の取消しをしようとするときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(給水装置工事の補修)

第24条 町長の施行する給水装置の工事竣工後60日以内にその給水装置が破損したときは、町長がこれを補修する。ただし、水道使用者の故意又は過失に起因するものと認めたとき、あるいは、天災地変の場合は、この限りでない。

(給水装置工事の施行上の責任)

第25条 給水装置の工事の施行上、家屋、庭園、その他工作物に加工した場合においては町は、必要と認める補修を施すものとする。

(自己材料の使用)

第26条 給水工事に自己所有材料の使用を請求するものがあるときは、町長は、検査のうえこれを承認することができる。

(請求の拒否)

第27条 配水管の埋設がない場所、又は給水上支障があると認められるときは給水装置の設置の請求に応じないことがある。ただし、請求者が工事費を負担し、かつ、これにより施行した配水管を町長が無償で利用することを承諾したときは、この限りでない。

第3章 給水

(メーターによらない給水)

第28条 条例第18条第1項ただし書の規定によりメーターにより計算しないで給水するものは、次のとおりとする。

(1) 公衆用水

(2) 防火用水

(3) その他町長が必要があると認めたもの

(メーターの試験請求)

第29条 メーターに異常があると認めたときは、使用者は、その試験を町長に請求することができる。

2 前項のメーターを試験するときは、請求者は立会わなければならない。

3 前項の試験結果、指点水量公差(0.08)以下であるときは、量水器試験手数料を徴収する。

(使用水量の計量)

第30条 町長は、毎月又は隔月に1回使用水量を計量する。この場合1立方メートル未満の端数は翌月に算入する。

2 前項の使用水量は、前回の使用水量計量定例日から次回の使用水量計量定例日までを1か月分又は2か月分として計算する。

3 休止又は廃止の場合は、その都度計量して使用水量を算定する。ただし、1立方メートル未満の端数は切り捨てる。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第31条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 法施行規則第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味、に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

第4章 料金及び手数料

(水道使用料等支払義務)

第32条 給水装置の使用者等は、条例の定めるところにより使用料又は手数料を納めなければならない。

2 共用栓の使用料については、管理人が支払うものとする。

3 メーターを2個以上装置したときは、1個ごとに徴収する。

(使用料の代納)

第33条 専用栓の水道使用者等は、使用料の代納者を置くことができる。

2 前項の代納者を選定しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(定例日)

第34条 条例第27条の定例日は、毎月又は隔月の1日から15日までの間に設けるものとする。

(使用料算定後の過不足精算)

第35条 使用料算定後において算定基準に異動があったときは、翌月分以降の使用料で過不足を精算する。

(使用水量の認定)

第36条 条例第28条の規定による使用水量の認定は、前4か月又は前年同期における使用水量及び類似の用途における使用水量を基礎として算定し、これにより難い場合は、見積り量による。

(使用料の認定)

第37条 水道の用途の届出が、事実と相違するときは、町長の認定により使用料を徴収する。

(基本料金)

第38条 給水装置を開栓中のものについては、使用水量の有無にかかわらず使用料を徴収する。

(給水装置の使用承継)

第39条 給水装置を承継した者が、正規の届出をしないで使用したときは、前使用者に引続き使用したものとみなす。

(料金の前納)

第40条 条例第30条の規定による概算料金は、基本料金の3か月以内に相当する使用料とする。

(料金の納期限)

第41条 料金の納期限は検針日の属する月の月末とする。

(停水処分)

第42条 条例第37条の規定による給水の停止は、次に定めるところによる。

(1) 使用料については、納期限後3か月を経過したとき。

(2) 手数料、工事費及び修繕費については納入義務の発生した日から1か月を経過したとき。

(3) 前各号以外については即時

第5章 雑則

附 則

この規則は、公布の日から施行し昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和61年3月28日企業規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

附 則(平成10年3月31日企業規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成15年2月28日企業規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

別表

給水装置設置家屋の標識