○身体障害者更生援護施設への援護制度の運営要綱

平成9年3月25日

要綱第2号

1 通則

身体障害者更生援護施設(以下「施設」と言う。)への援護制度の運営については、身体障害者福祉法(昭和24年12月26日法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年4月5日政令第78号)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年4月6日厚生省令第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほかは本要綱によるものとする。

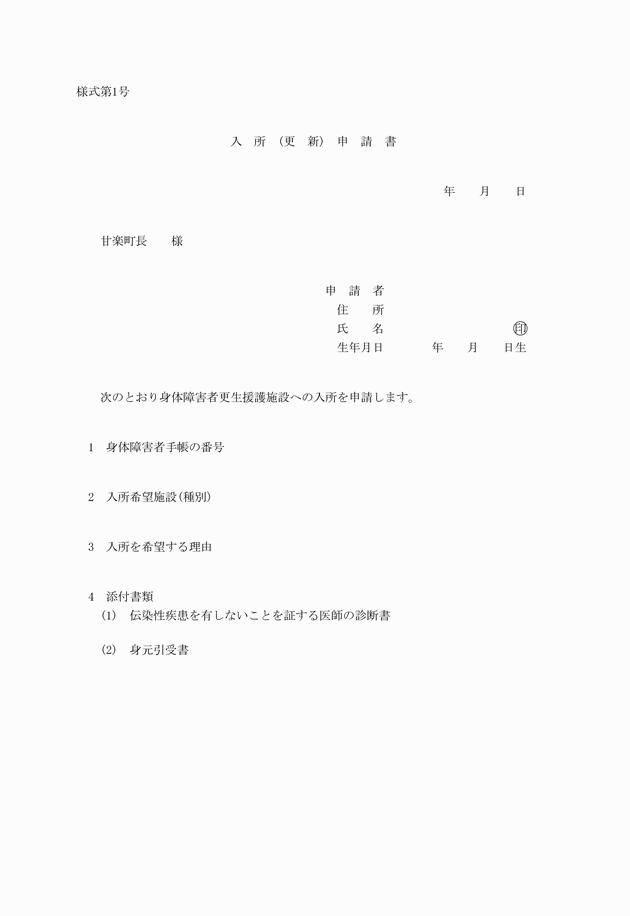

2 入所の手続き

(1) 援護の実施者の行う手続き

① 入所の手続き

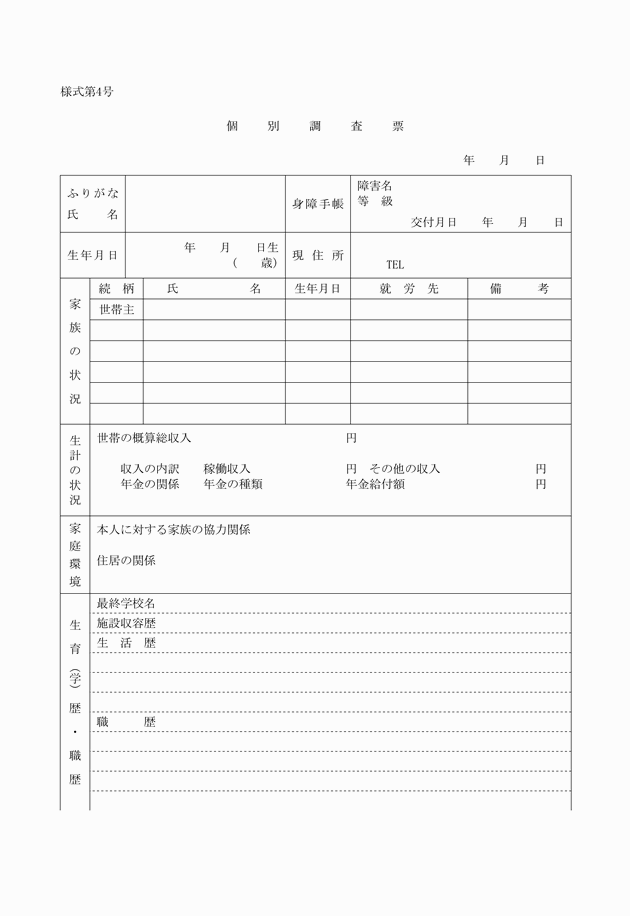

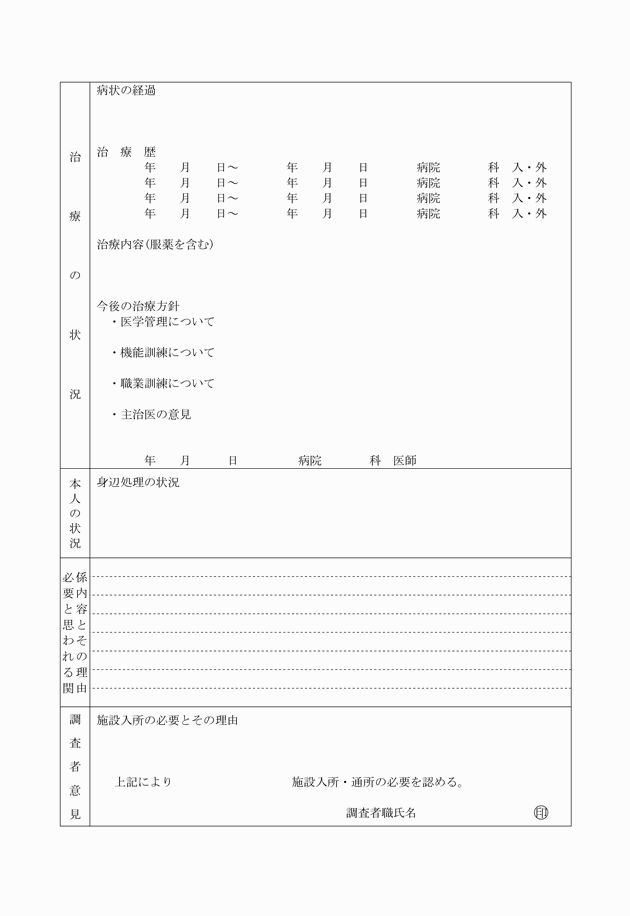

また、入所申請書を受理した者については、申請者の家庭訪問等を行い、個別調査票(様式第4号)に基づき、当該身体障害者の家庭状況、経済状況、生活歴及び更生に対する本人の希望等を調査すること。

② 入所判定

入所希望を確認した場合、必要と認められるときは、群馬県身体障害者更生相談所長(以下「更生相談所長」という。)に対し、判定依頼書(細則、様式第3号)に個別調査票、更生指導台帳の写し及び関係書類等を添付して送付し、施設入所の適否について判定を求めること。

また、申請者に対して判定通知書(細則、様式第4号)を送付し、判定を受けさせるとともに、判定に当たっては、担当職員等が同行すること。

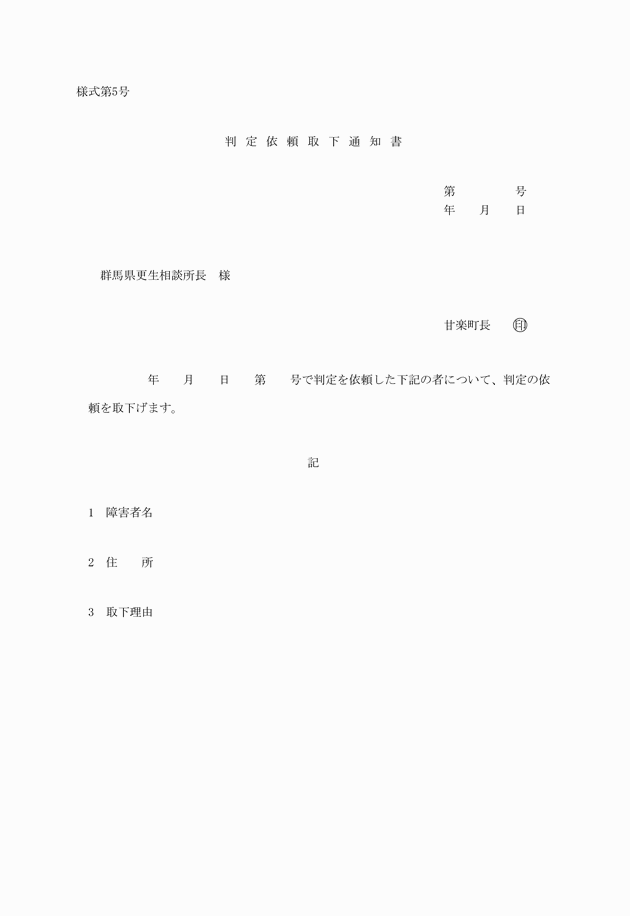

なお、判定依頼後に判定の必要がなくなった場合、判定依頼取下通知書(様式第5号)を群馬県身体障害者更生相談所長に送付すること。

③ 入所期間

入所期間は、会計年度を基準として定めるものとし、原則として1年以内とする。

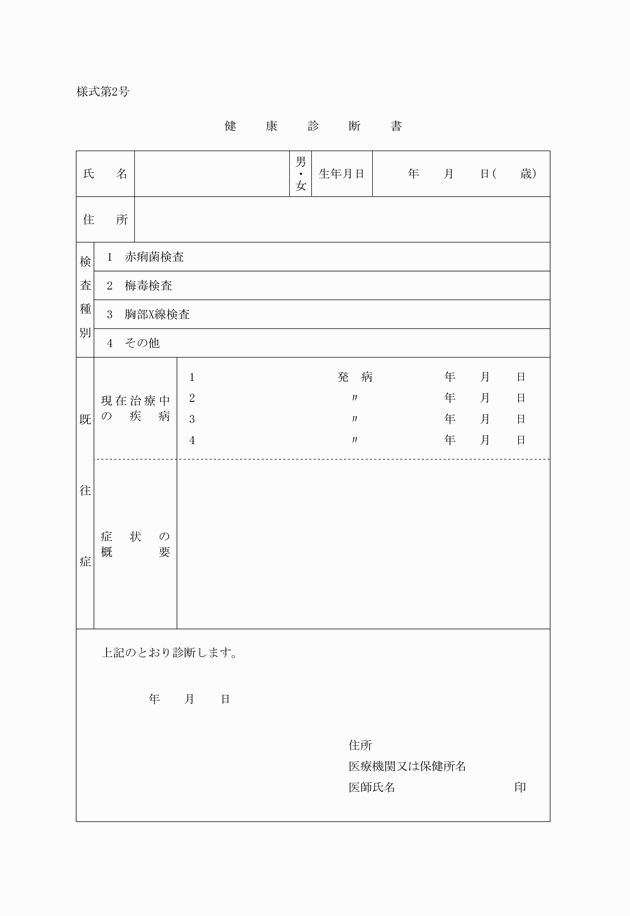

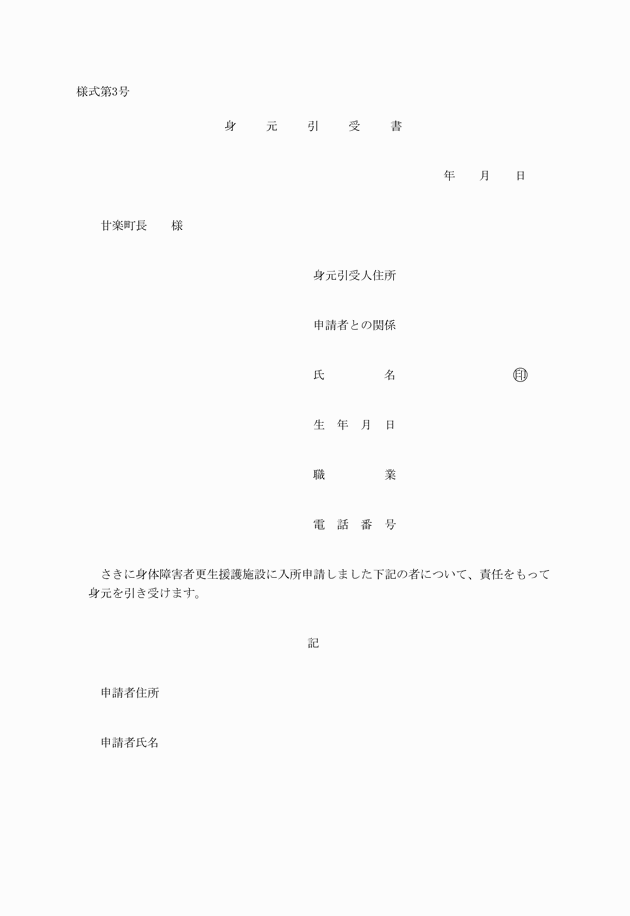

④ 入所の決定

入所を決定したときは、入所依頼・委託決定通知書(細則、様式第9号)に健康診断書、身元引受書及び更生指導台帳の写し及び関係書類等を添えて、当該更生援護施設の長(以下「施設長」という。)に送付すること。

⑤ 入所決定の通知

当該施設長から入所の受諾を受けた後、申請者に施設入所決定通知書(細則、様式第10号)により通知するとともに、入所に当たっては、担当職員等が同行すること。

⑥ 措置の結果報告

入所の状況については、措置結果報告書(細則、様式第5号)により更生相談所長に報告すること。

(2) 更生相談所長の行う手続き

援護の実施者から判定を求められた場合は、施設入所に関し判定し、その結果を判定書により援護の実施者に通知すること。

なお、公平かつ適切な施設利用を図るため、必要に応じて調整会議を開催し、入所調整を行うこと。

(3) 施設長の行う手続き

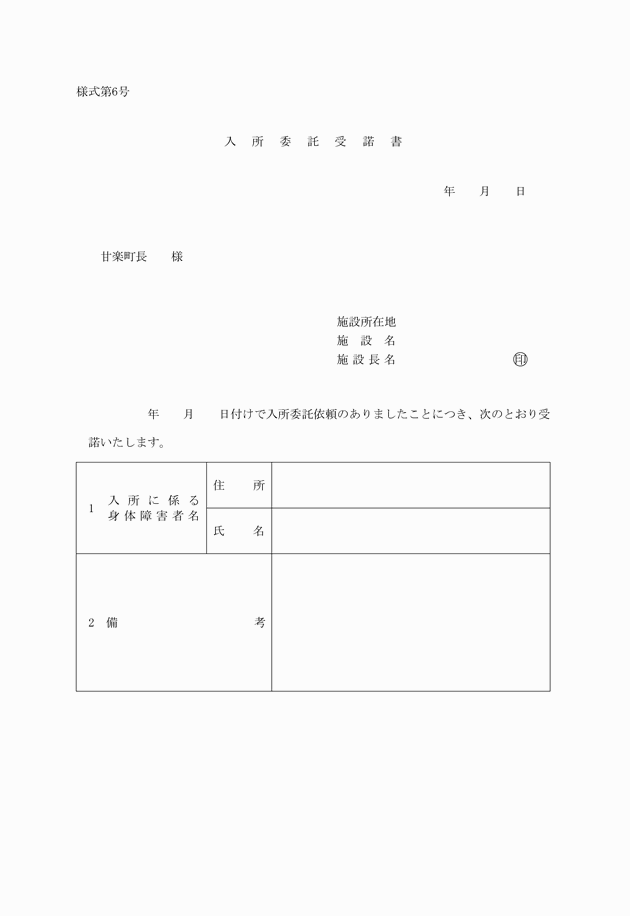

援護の実施者から入所依頼・委託決定通知を受けた場合は、その内容を検討し、入所委託受諾書(様式第6号)により援護の実施者に通知すること。

(4) 更生相談所の判定により入所待機となった場合

援護の実施者は、入所は適当であるが、施設に空きがないためすぐに入所できない場合は、その旨を申請者に対し通知すること。

また、待機期間中における処遇方針を策定するとともに、定期的な訪問を実施し入所可能となった場合は2の(1)の④から⑥の手続きを行うこと。

(5) 入所不適となった場合

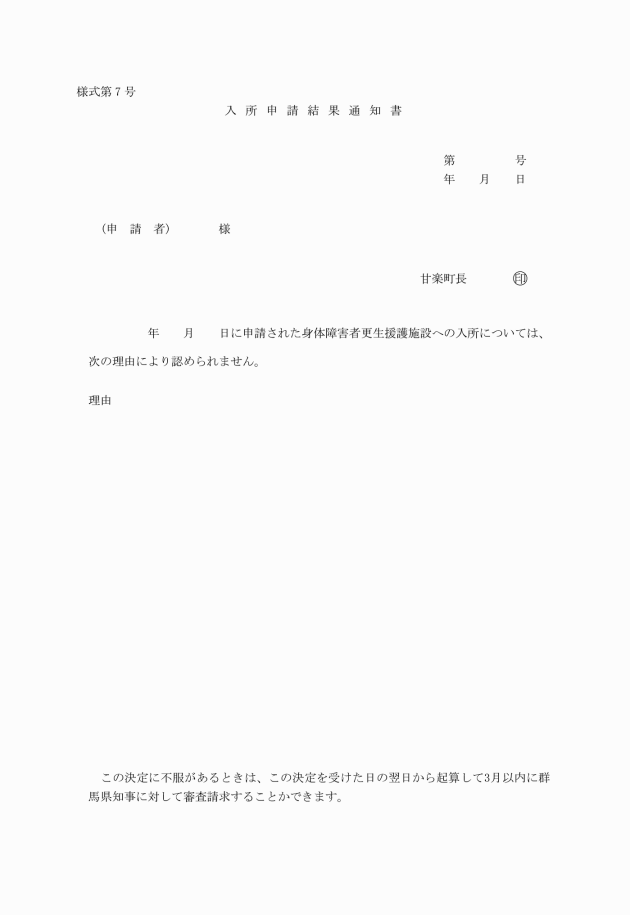

援護の実施者は、判定の結果入所不適となった場合は、申請者に対し入所申請結果通知書(様式第7号)で通知すること。

なお、入所不適となった者についても、継続してケースワーク等を行うこと。

3 入所後の手続き

(1) 援護の実施者の行う手続き

① 援護の適正

年1回以上当該施設及び出身世帯を訪問し、常に措置した入所者の状況について把握に努めるとともに、施設での指導効果について必要がある場合は、施設長に意見を求め、また更生相談所長に判定を求めて援護の適正を期すること。

② 措置の継続

③ 措置解除

次の理由により入所委託の解除を行う場合は、施設長の意見を十分聴くとともに、家庭状況等を調査し、退所後の処遇に支障のないことを確認してから措置解除を決定すること。

ア 施設入所の目的が達成されたとき

イ 疾病等により、3か月以上の入院が必要と認められたとき、又は入院期間が3か月以上となったとき

ウ 本人が死亡したとき

エ 本人等が退所を希望し、適当と認められたとき

オ 他の施設に入所させるとき

カ 出身世帯の住所地が他の市町村に移ったとき

キ その他退所させることが適当と認められたとき

④ 措置施設の変更

措置施設の変更について、必要があると認めた場合には、措置の解除及び入所時の手続きに準じて措置換を行うこと。

(2) 更生相談所長の行う手続き

入所中の入所者について、援護の実施者から判定を求められた場合は、医学、心理学及び機能的判定を行い、援護の実施者に協力すること。

(3) 施設長の行う手続き

① 入所者の適切な指導

入所の措置委託を受けた施設長は、身体障害者更生援護施設台帳、入所者台帳及び施設入所者台帳を整備し、身体障害者更生施設等の設備及び運営について(昭和60年1月22日社更第4号厚生省社会局長通知)に基づき、入所者の適切な指導に努めること。

② 援護の適性

入所の措置委託を受けている援護の実施者から入所者の指導効果について意見を求められ、また更生相談所の判定を受けさせるよう依頼された場合において、施設長は適正援護に関する事項について便宜を与えるものとする。

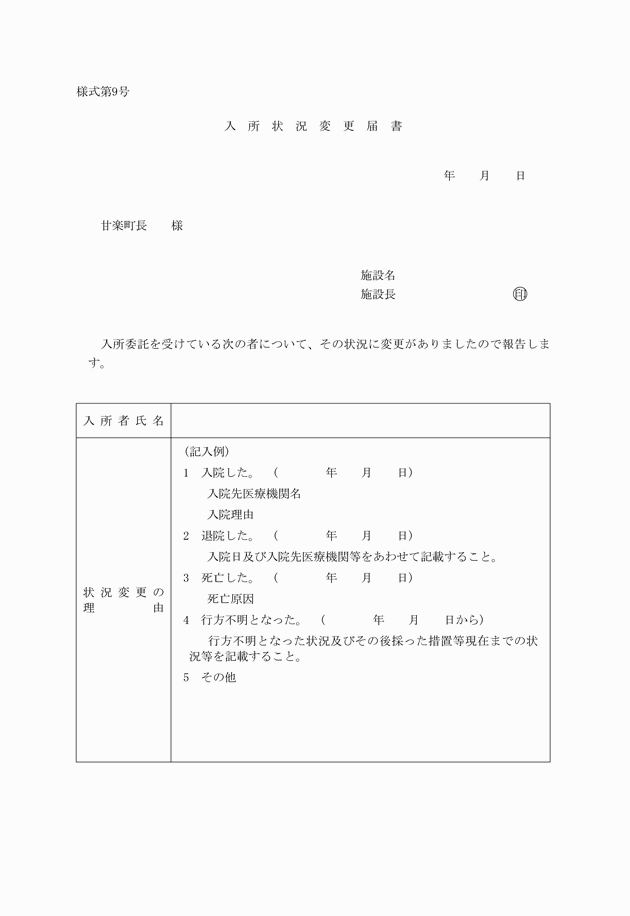

③ 入所状況の変更

入所者が医療機関に入・退院し、又は死亡する等状況の変化が生じたときは、入所状況変更届書(様式第9号)を援護の実施者に提出すること。

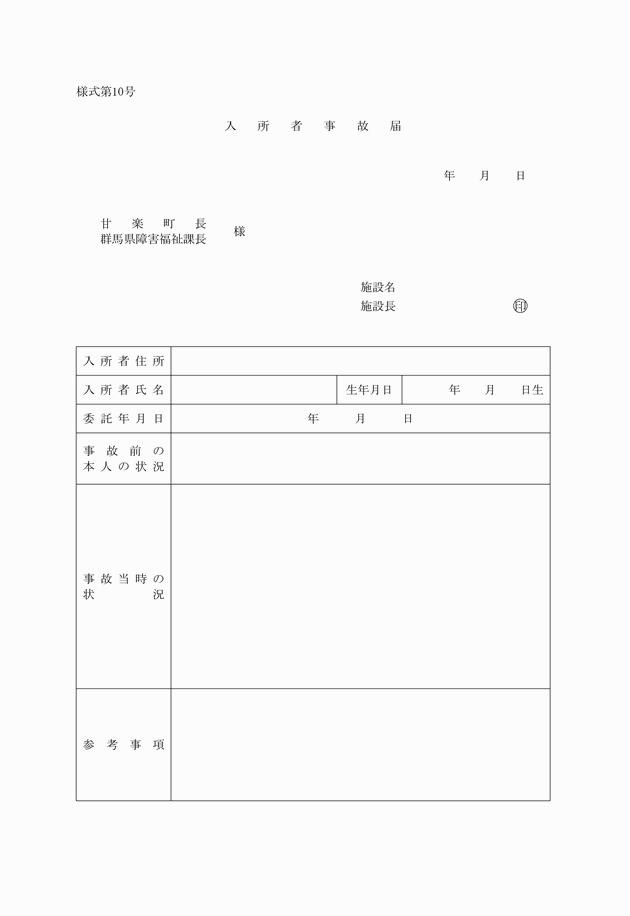

④ 入所者の事故等の届出

入所者に事故、その他重大な事件等が発生した場合は、速やかに援護の実施者及び群馬県障害福祉課長に入所者事故届(様式第10号)を提出すること。

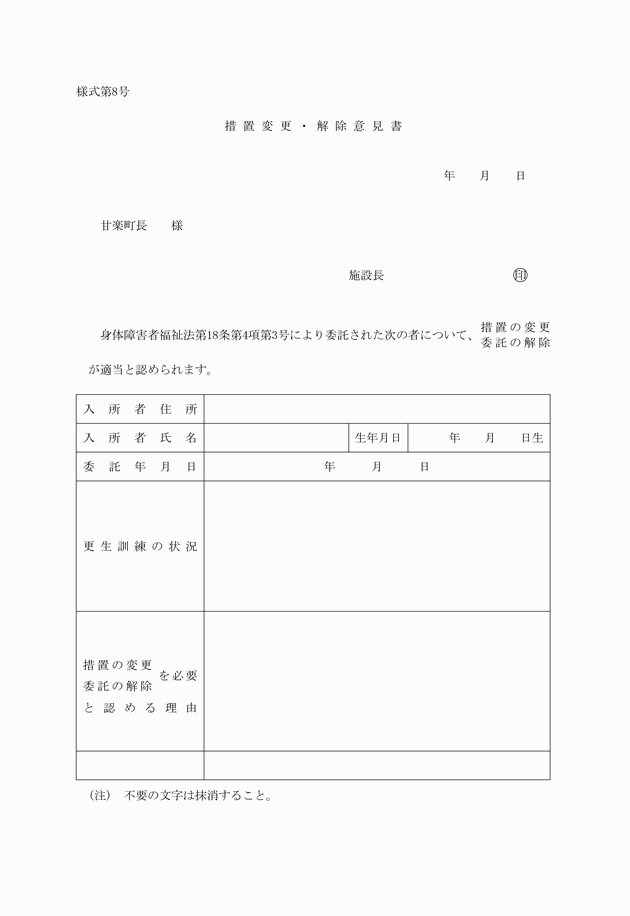

⑤ 委託解除意見書

援護の実施者から措置解除に関する意見を求められた場合及び施設長において入所者が入所継続をする必要がないと認められる場合は、措置変更・解除意見書により援護の実施者に意見を延べることができる。

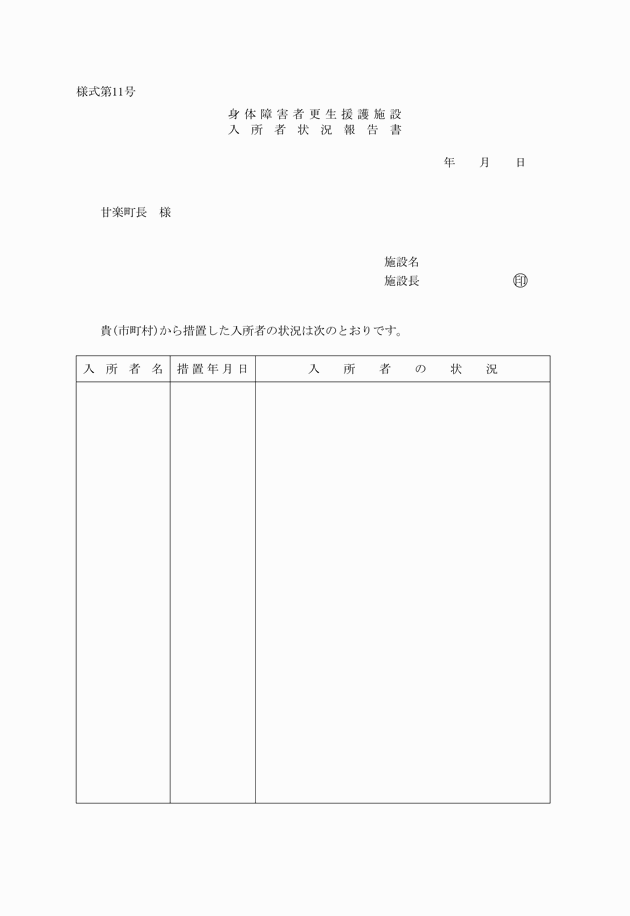

⑥ 身体障害者更生援護施設入所者状況報告書の提出

入所者の施設内外における実習等の訓練状況、出身世帯との連携状況及び生活状況等について身体障害者更生援護施設入所者状況報告書(様式第11号)により上期分は7月末日、下期分は1月末日までに援護の実施者に提出すること。

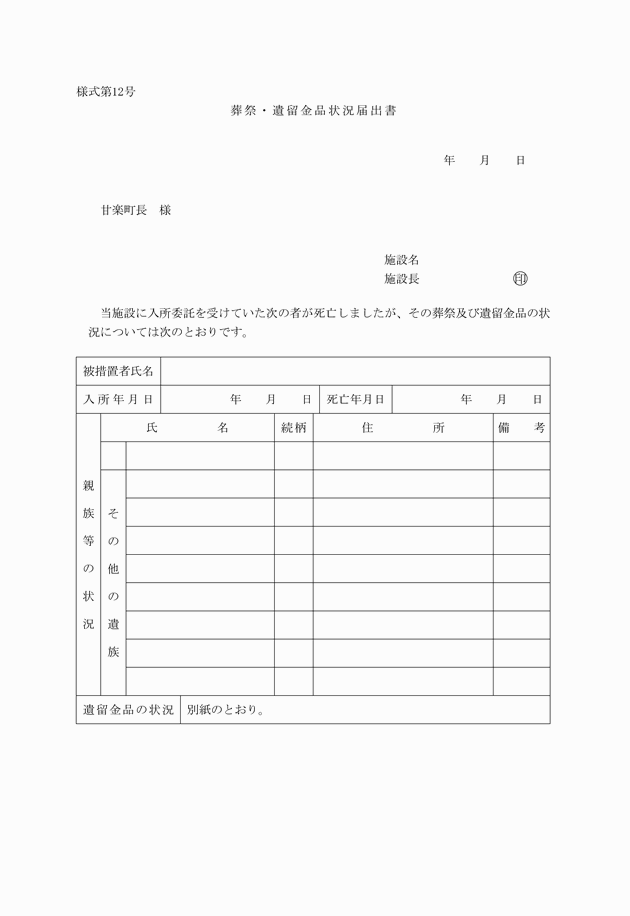

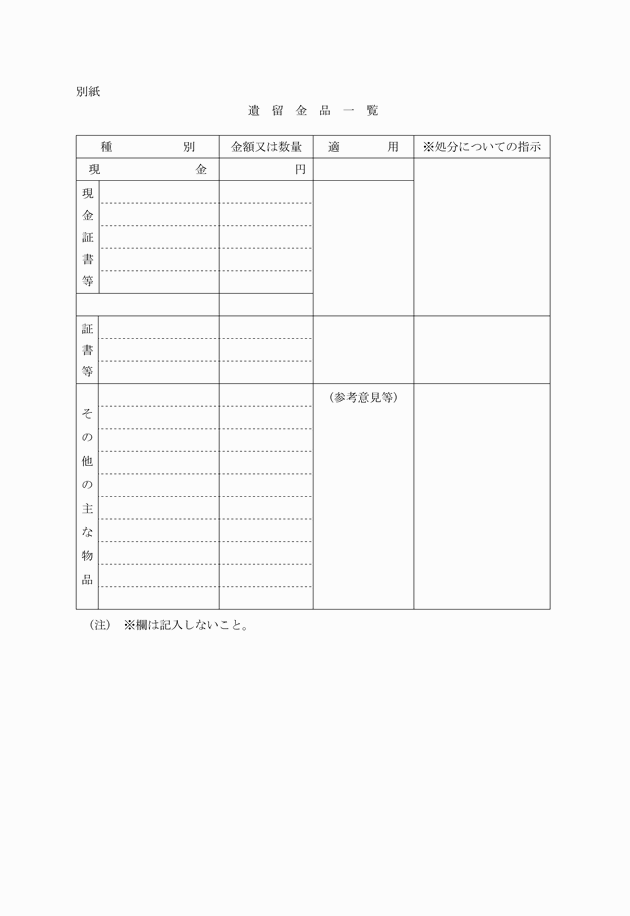

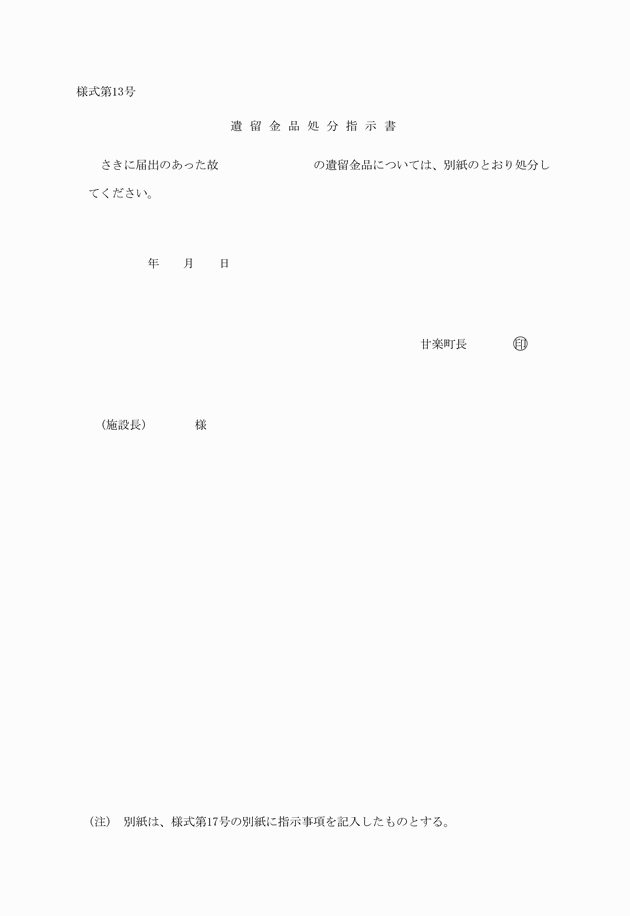

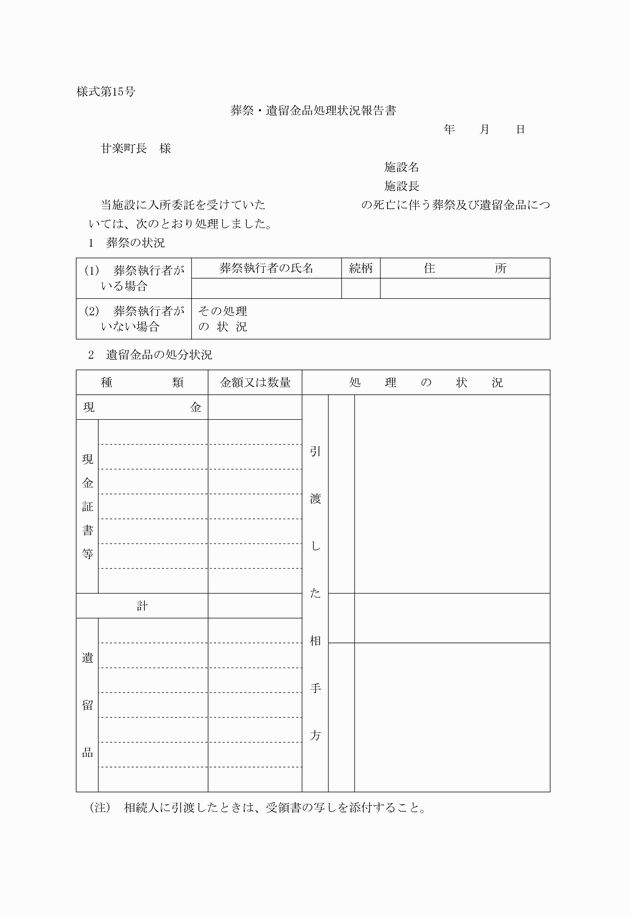

(4) 遺留金品の処理

① 遺留金品の処分手順

遺留金品の処分については、次の手順で行うこと。

ア 施設長は、死亡した入所者について葬祭・遺留金品状況届出書(様式第12号)を援護の実施者に提出すること。

イ 援護の実施者は、相続人への遺留金品の処分方法について確認すること。

ウ 援護の実施者は、施設長に対し、遺留金品処分指示書(様式第13号)で処分方法を指示すること。

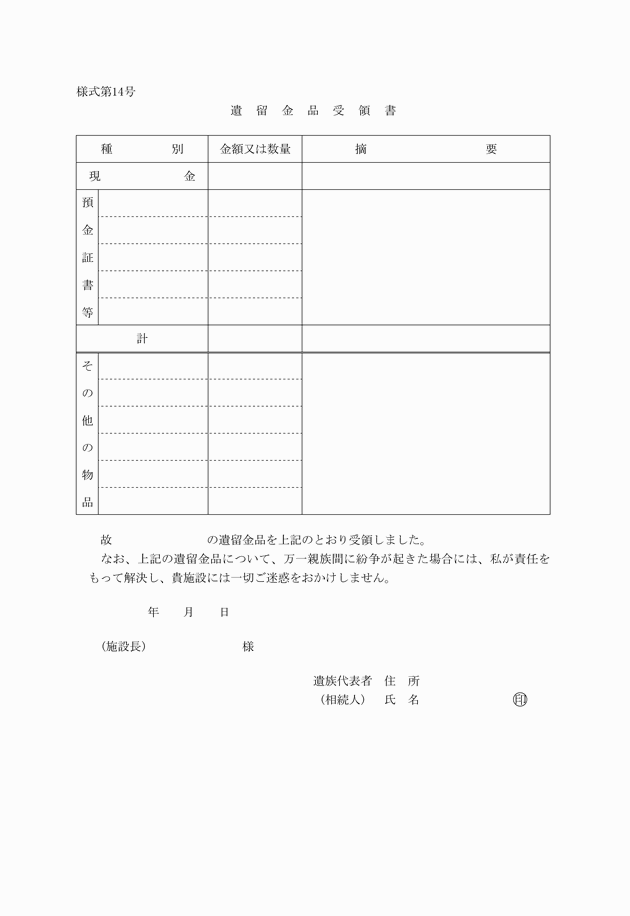

② 相続人が明確な場合

担当職員等が施設へ出向き、立会のうえ、遺留金品受領書(様式第14号)を徴し、相続人の代表者に引き渡すこと。

③ 相続人が不明確な場合

遺族又は施設が利害関係人として、あるいは検察官が民法上の所定の手続きをとることが困難な場合には、入所者があらかじめ定めておいた親族等の代表者又はその代理人に3の(4)の②の手続きにより、遺留金品を引き渡してもさしつかえないものとする。なお、いずれの処分もできない場合は、時効成立までに民法上の規定に基づき処分を行うこと。この場合、遺留金品の管理責任者は援護の実施者となるが、それまでの間施設長に管理を委託することができる。

④ 処分の終了

遺留金品の処分が終了した場合には、援護の実施者に対し、施設長は葬祭・遺留金品処理状況報告書(様式第15号)により報告すること。

4 措置に係る委託契約について

(1) 契約の成立

援護の実施者は、法第18条第4項第3号の規定により、施設に身体障害者の入所を委託するときは、その都度、施設長と委託契約を締結することとなるが、この契約は2の(3)による当該施設長からの入所受託の通知をもって成立したものとする。

(2) 委託費用の決定

身体障害者の入所の委託に要する費用の額は、厚生大臣が定める身体障害者保護費国庫負担(補助)金交付要綱(昭和62年7月16日厚生省社第529号厚生事務次官通知、以下「交付要綱」という。)に基づき毎年度知事が決定するが、年度途中の委託費用の額の変更については、その都度県から通知するものであること。

(3) 委託費用の支弁事務

入所の委託を受けている施設長は、委託契約の相手方である援護の実施者に対し、当該月分の委託費を翌月の5日までに請求するものとし、援護の実施者は施設長の請求に基づいて、請求月の15日までに委託費の支払を行うものとする。

なお、施設の運営上、施設事務費を前渡しすることが必要と認められるときは、身体障害者更生援護施設等の施設事務費の運用について(昭和50年6月3日社更第72号厚生省社会局長通知)により各月初日の入所者を基礎として概算払することができる。ただし、この場合は必ず翌月に、実績に基づいて精算するものとする。

(4) 内部障害者更生施設における日用品費

内部障害者更生施設の入所者に支給する日用品費は、入所者に対する施設の処遇として行われるものであるので、施設長は当該月分を現金で直接本人に支給すること。また、施設長は支給台帳を備え、支給状況を明確にしておくこと。

(5) 期末一時扶助費

期末一時扶助費については、援護の実施者は他の委託料と同様に施設長に支弁するものとし、当該費用が年末における入所者の物資等購入にあてる処遇費であることに留意し、入所者に現金又は現物で給付すること。

(6) 更生訓練費及び就職支度金

更生訓練費及び就職支度金については、身体障害者福祉法に更生訓練費の支給について(昭和43年6月28日社更第142号厚生省社会局長通知)及び身体障害者更生援護施設入所者に対する就職支度金の支給について(昭和48年5月7日社更第74号厚生省社会局長通知)のほか、関係諸法令等に基づき適正に処理すること。

5 費用徴収事務について

(1) 一般的事項

法第38条第4項の規定により援護の実施者が行う費用徴収事務については、身体障害者更生援護施設事務費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱について(昭和61年6月3日社更第112号厚生省社会局長通知)及び身体障害者更生援護施設事務費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱い細則について(昭和61年6月3日社更第113号厚生省社会局更生課長通知)によるもののほか、以下の手続きで行うこと。

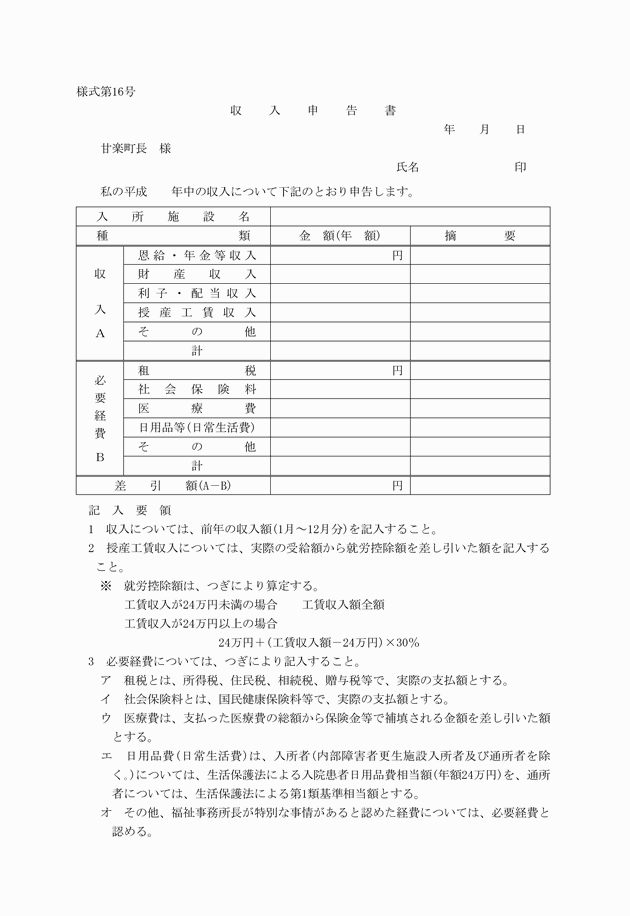

(2) 収入等の確認及び階層区分の認定

① 被措置者

被措置者の対象収入額は、新規入所者については入所時に、継続入所者については毎年5月末日までに、被措置者から収入申告書(様式第16号)及び対象収入、必要経費の額を確認できる書類を提出させて、審査及び調査を行い、階層区分を認定すること。

なお、対象収入額は、原則として前年の収入(収入として認定しないものを除く)から必要経費を控除した額とする。

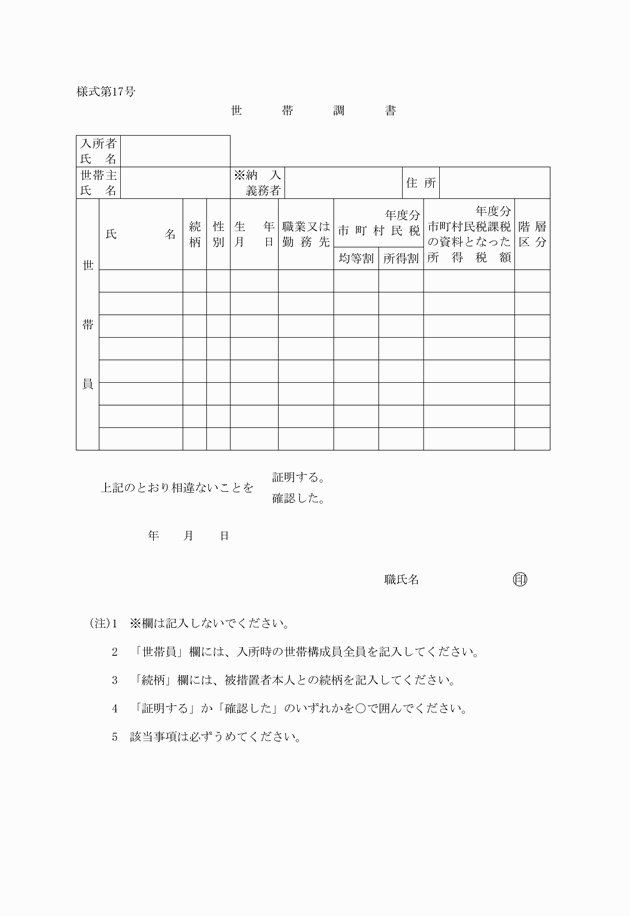

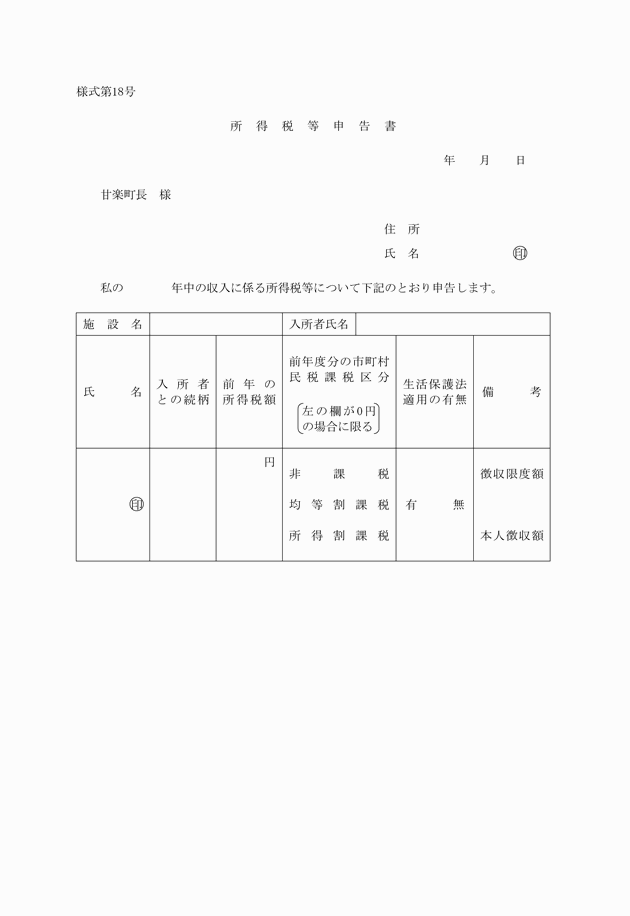

② 扶養義務者

ア 前年分の所得税の課税状況は、所得税課税証明書(確定申告書の控)とする。なお、源泉徴収票等の添付をもって証明書にかえても差し支えないこと。

イ 前年度分の市町村民税の課税状況は、市長村長が発行する納税通知書とする。

(3) 費用徴収額の決定

① 費用徴収額の決定

被措置者本人又は主たる扶養義務者の費用徴収額は、細則第18条に定める別表第2及び第3の徴収金基準額表(以下「基準額表」という。)のそれぞれの階層区分に従って、毎年7月に決定すること。

② 費用徴収額決定の通知

毎年度7月又は入所時に費用徴収額を決定したときは、被措置者又は主たる扶養義務者に対して費用徴収額決定(変更)通知書(細則、様式第28号)により通知すること。なお、措置先又は、措置委託先である施設長へは、その「写」を送付すること。

(4) 費用徴収額の調定及び徴収等

① 費用徴収額の調定

費用徴収額の調定は、当月末日とし、同日付けで納入通知書を発行すること。

② 督促等

納入通知書で指定した納期限までに徴収金を納付しない者があるときは、地方自治関係法令に基づき、援護の実施者は督促状を発行し、期限を付して督促する等債権の管理事務を行うこと。

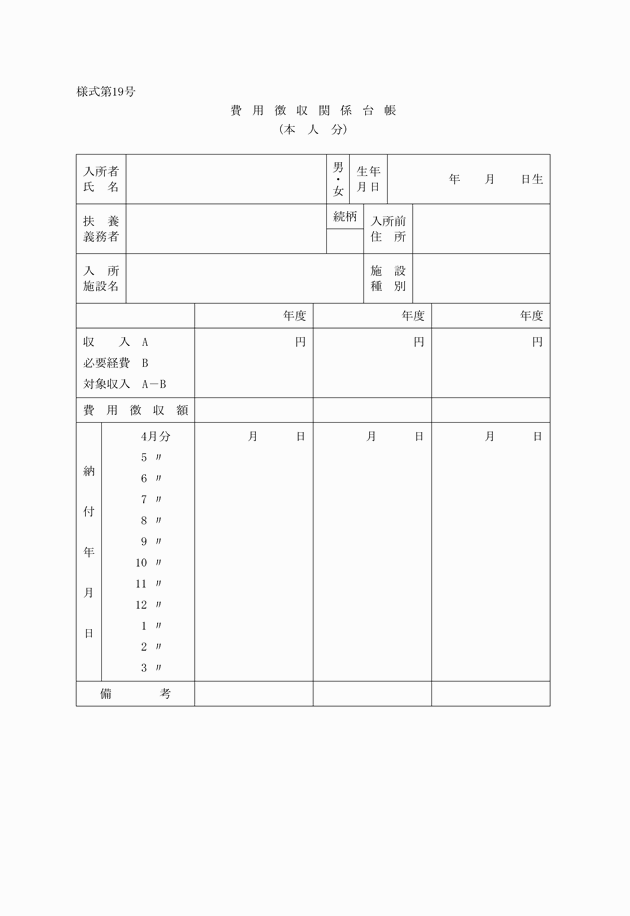

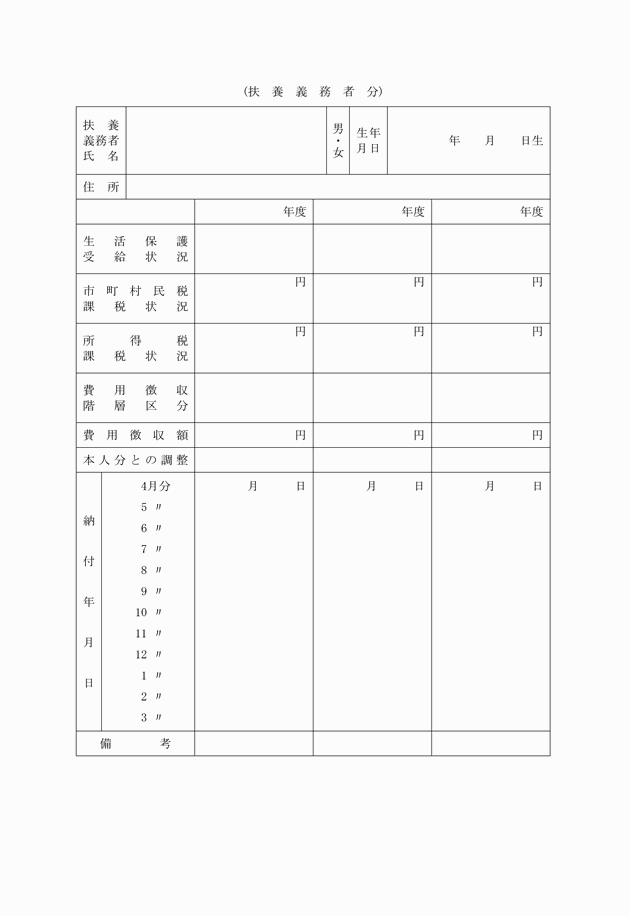

③ 費用徴収台帳

援護の実施者は、費用徴収台帳(様式第19号)を備え付けて常に入所者本人、扶養義務者の階層区分の認定及び費用徴収額の収納状況を把握しておくものとする。

6 適用年月日

この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

附 則(平成28年3月18日要綱第18号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。